Dans ce post, je propose une définition du pouvoir capitaliste tel que je peux l’observer actuellement en France, dans l’Union Européenne, et en général dans les pays dits développés. Cette définition me servira dans le post suivant pour explorer le lien entre ce pouvoir capitaliste, qui pilote l’économie, et le débit de ressource énergétique auquel il a accès pour la faire fonctionner.

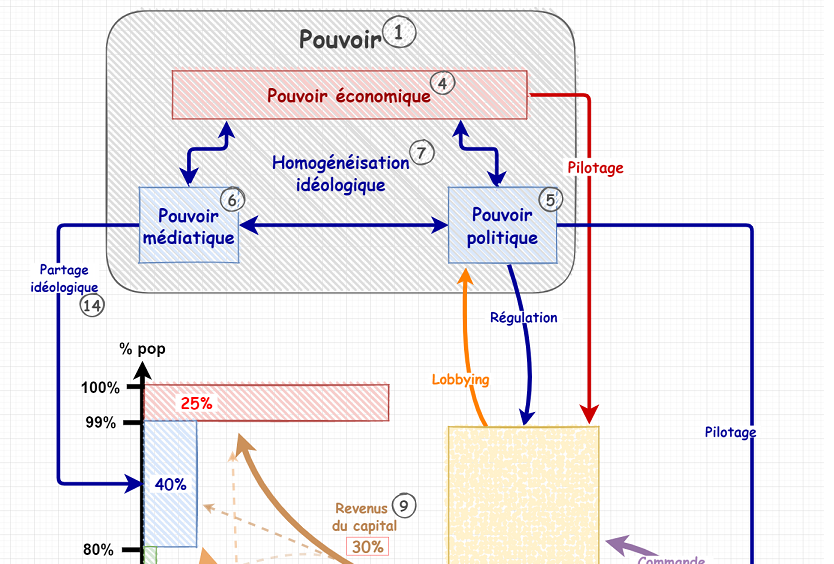

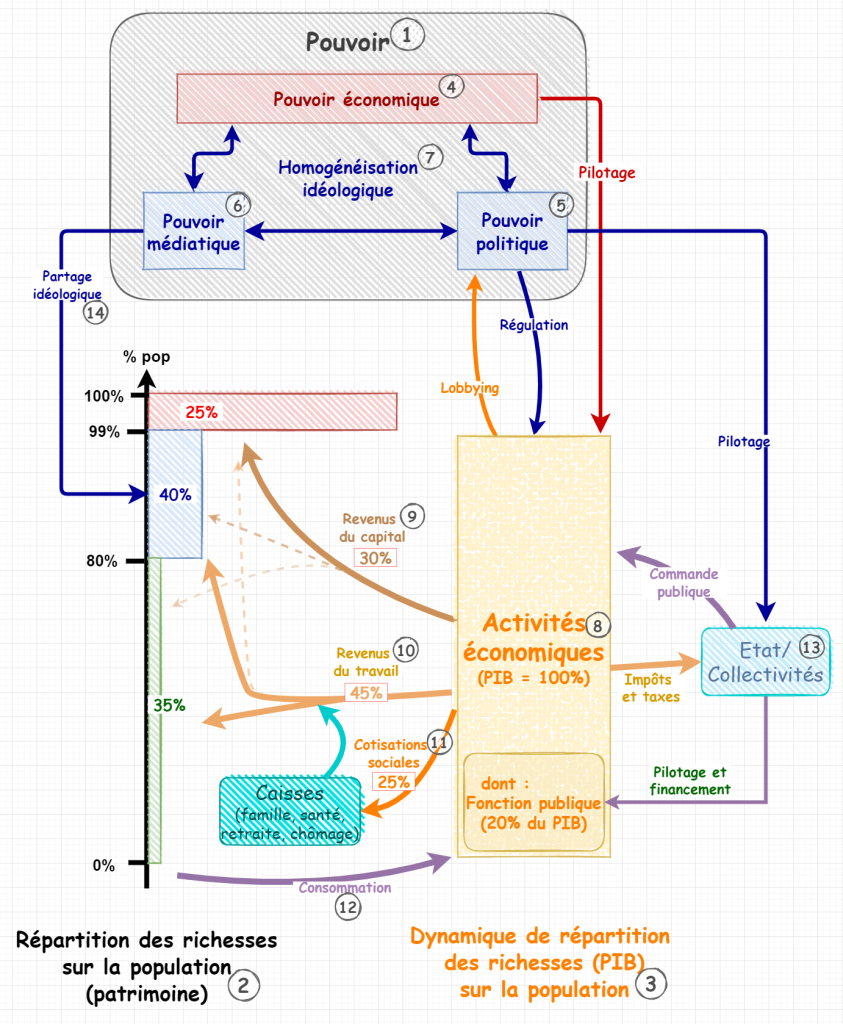

Selon cette définition, le pouvoir capitaliste est une entité macroscopique composée d’un pouvoir économique, d’un pouvoir politique, d’un pouvoir médiatique et secondairement d’un contre-pouvoir « populaire ». Je définis ces quatre composantes, puis j’argumente ici qu’elles interagissent les unes avec les autres de manière à ce que les profits de court-terme obtenus par le pouvoir économique soient maximisés.

Il me semble que cette définition est utile et puissante pour comprendre la marche de nos économies actuelles, notamment vis-à-vis des contraintes énergétiques et environnementales que nos sociétés rencontrent et rencontreront au cours du XXIème siècle.

Dans mon post précédent, qui explorait ce que révélait la crise du COVID sur le pouvoir, j’ai défini ce qu’était le pouvoir selon moi. Je rappelle et approfondis ma définition ici, car elle me servira pour de futurs posts qui analyseront le pouvoir sous différents angles.

Les composantes du pouvoir

Pour commencer, je définis trois composantes principales au pouvoir (le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique), puis une composante secondaire (le pouvoir populaire), et j’explique comment elles fonctionnent ensemble. Ces définitions vont volontairement à l’essentiel en gardant le premier ordre et rien que lui, afin de faciliter la compréhension de ce qu’est le pouvoir, sans être trop caricatural. Autrement dit, je pense qu’oublier un de ces éléments mène à ne plus rien comprendre au pouvoir ; et à l’inverse, je pense que les éléments que je ne mentionne pas sont secondaires pour le comprendre (mais j’ai hâte que vous me contredisiez si j’oublie un élément du premier ordre !).

Le pouvoir économique

Le pouvoir économique prend les décisions relatives à l’arrêt de certaines activités économiques, à leur lancement ou à leur développement. C’est par exemple le pouvoir économique qui décide « combien de personnes devraient travailler dans tel ou tel secteur ». En économie capitaliste, ce pouvoir est composé au premier ordre des acteurs de la finance, qui comprennent les grands détendeurs de capitaux (les grands actionnaires) et les institutions financières (banques, fonds de pensions…). J’exclus du pouvoir économique l’Etat, même si l’Etat prend des décisions sur les activités publiques (par exemple combien de fonctionnaires de police, ou de personnel hospitalier, devraient exercer).

Le pouvoir économique (les grands actionnaires et le secteur financier, donc) réalise ses placements financiers dans les secteurs qui lui permettent de générer le plus de profits à court terme (et a fortiori, d’éviter des pertes de leur capital). Par ses choix, concrètement, des activités économiques différentes vont se développer ou prendre fin. En d’autres termes, si le pouvoir économique le décide par ses choix de financement, des gens vont se mettre à travailler, ou arrêter de travailler, des ressources naturelles vont être utilisées, ou ne plus l’être. Par exemple, investir dans l’énergie éolienne va mettre au travail des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, des commerciaux, etc., qui vont travailler à concevoir, produire, installer et entretenir des éoliennes, et qui ne vont pas passer ce temps sur d’autres activités.

Ce pouvoir est concrètement relayé dans les décisions économiques via les dirigeants des entreprises. Différents mécanismes sont à l’œuvre pour ce faire. Pour les grandes entreprises, les dirigeants sont incités à s’aligner sur les intérêts des actionnaires en bénéficiant d’un accès privilégié aux actions de l’entreprise (stock options). Ils deviennent alors actionnaires, et par des mécanismes complexes, ils sont également incités à maximiser les bénéfices de l’entreprise sur le court-terme. Pour les entreprises plus petites non cotées en bourses mais financées par des investisseurs (private equity), les incitations sont moins court-termistes, mais elles poussent tout de même à la production de profits sous quelques années.

C’est bien sûr un raisonnement au premier ordre, car vous trouverez toujours des contre-exemples d’actionnaires qui pilotent leurs entreprises avec un objectif de rentabilité à long-terme, voire d’utilité pour la société en premier lieu, ou de petites entreprises qui ne suivent pas ces comportements.

- L’entreprise Tesla d’Elon Musk constitue un tel contre-exemple : ses résultats d’exploitation annuels n’ont jamais été positifs dans les 10 dernières années. Cette apparente « aberration économique » s’explique par plusieurs facteurs : le personnage d’Elon Musk, scientifique et technophile plutôt qu’investisseur pur ; sa capacité personnelle de financement qui lui permet de facilement lever des fonds et de faire face aux déficits chroniques (milliardaire suite à la revente de Paypal) ; le fait que sa richesse personnelle soit en fait en hausse de par la valorisation en bourse de Tesla, constamment croissante malgré les déficits : si Elon revendait ses parts, il dégagerait une énorme plus-value par rapport au capital qu’il y a investi.

- D’autres exemples existent dans l’industrie médiatique : le pouvoir économique peut posséder des médias y compris lorsque cette activité est déficitaire, car cela lui donne un pouvoir sur le choix d’information à diffuser, et de sujets à soulever, dans la société (voir description du pouvoir médiatique plus bas). Par exemple le journal Libération a régulièrement été déficitaire ces dernières années.

- De nombreuses entreprises, notamment parmi les start ups, ont une vocation d’apport de valeur à la société, mais si leur business model ne leur permet pas de faire de profits, ni d’attirer les capitaux du pouvoir économique, elles disparaissent (comme pour cet exemple d’une start-up du recyclage). C’est ainsi que le fonctionnement des marchés et les décisions de financement produisent une forme de sélection darwinienne qui fait subsister, voire grossir, les activités qui génèrent des profits à court-terme, et pas les autres.

Le pouvoir politique

Le pouvoir politique prend les décisions relatives à la fixation des « règles de vie en société », dont les règles relatives aux activités économiques, celles qui vont le plus m’intéresser par la suite. Ce pouvoir comprend le Président de la République, le gouvernement, les députés et sénateurs, les élus des différents échelons de prise de décision politique (élus régionaux, locaux, etc), les hauts fonctionnaires.

Le pouvoir politique organise les règles du jeu. Il organise entre autres celles qui encadrent les activités économiques. Il peut le faire par divers outils, tels que des normes, des standards, des quotas, des taxes et subventions, des interdictions ou obligations, outils qui sont relatives soit aux activités économiques en elles-mêmes (comment on produit les biens et les services), soit à leurs conséquences (pollution, santé, accidentologie, etc. générés par la production), soit aux biens et services qu’elles produisent (normes sanitaires, de pollution, de consommation d’énergie, etc. de ces produits). Ces règles s’imposent alors aux acteurs économiques via divers mécanismes de contrôles, d’instances de discussion, d’un système judiciaire, mécanismes qu’il serait d’ailleurs intéressant d’explorer (qui est motivé ? :)).

Le pouvoir politique dispose aussi de quelques leviers lui permettant d’orienter le pouvoir économique, par diverses formes de commandes publiques : il peut par exemple faire fabriquer de nouvelles infrastructures, faire produire des systèmes d’armes pour l’armée, ou faire gérer des infrastructures ou services, soit seul via ses propres entreprises ou agences publiques, soit en finançant des entreprises privées, soit via des partenariats hybrides public-privé. Par exemple, RTE, société à capitaux publics et engagée avec l’Etat par un contrat de service public, est en charge de l’entretien et de l’évolution du réseau de transport d’électricité : cette infrastructure est donc gérée publiquement ; au contraire, les sociétés concessionnaires d’autoroutes, aujourd’hui privées, gèrent les autoroutes ; le nouveau stade de foot de Nice , ou certains établissements pénitentiaires, ont été construits et sont/seront gérés par un Partenariat Public Privé, c’est-à-dire que la construction et certains services seront effectués par une entreprise privée sous un contrat avec le secteur public, et que d’autres services seront assurés par le secteur public.

Par ces impulsions, le pouvoir politique peut favoriser certaines activités économiques, en mobilisant le pouvoir économique (comme avec les concessions ou les partenariats publics-privés) ou sans le mobiliser (c’est le cas des secteurs publics).

Selon moi, et c’est un point important de ma réflexion, l’établissement des règles du jeu, explicites ou implicites, et l’animation de l’économie par le pouvoir politique, se font actuellement sous l’influence dominante des acteurs du pouvoir économique. Ce rapprochement d’intérêt entre le pouvoir politique et économique est ce qui caractérise, pour certains, l’économie néolibérale. L’influence du pouvoir économique sur le politique passe par le biais des entreprises possédées par le premier, et qui disposent de forces d’influence très puissantes, ou par le biais de relations personnelles entre les acteurs de ces deux pouvoirs.

- Les lobbies (relations publiques, en bon Français) sont le bras armé officiel du pouvoir économique envers le pouvoir politique. C’est un bras armé qui est régulièrement justifié par le fait que le pouvoir politique, pour encadrer des activités professionnelles complexes dont il n’est pas expert, doit s’informer auprès de professionnels qui comprennent et suivent ces activités. Ainsi le pouvoir politique s’informe directement auprès des entreprises qui effectuent ces activités. Si par exemple le pouvoir politique propose de mettre en place des indicateurs nutritionnels sur les produits alimentaires, il va s’appuyer en majorité sur les industriels de l’agro-alimentaire pour s’informer, et pour concevoir et valider ces indicateurs.

En pratique, un rapport de force s’établit en faveur des activités économiques qui mettent le plus de moyens dans du lobbying en leur faveur, d’une part dû à cette asymétrie d’information entre le pouvoir politique non expert et le pouvoir économique expert, et d’autre part dû aux moyens humains très importants qui sont déployés du côté des lobbies. Cet avantage informationnel donné aux activités qui peuvent se défendre grâce à d’importants moyens de lobbying, revient en creux à désavantager les activités qui ont moins de moyens (par exemple la production d’automobiles à beaucoup plus de moyens d’influence que la production de bicyclettes).

Les lobbies sont dotés de plusieurs outils d’influence. Citons seulement la mise en avant des impacts sur l’emploi en cas de règle qui défavoriserait les activités pour lesquelles ils travaillent. Vulgairement appelé le « chantage à l’emploi », cela permet d’orienter le pouvoir politique vers des choix de règles qui favorisent leur activité existante, ou la défavorisent le moins possible, en négligeant par exemple la question du bien-fondé social et environnemental de cette activité, et au détriment d’autres activités qui pourraient avoir besoin de support.

- Les relations personnelles proches entre le pouvoir économique et le pouvoir politique (documentées par les travaux de sociologie du couple Pinçon-Charlot) favorisent également le partage d’une idéologie commune selon laquelle « la maximisation des profits par le pouvoir économique en place est bonne pour la société dans son ensemble ». Cette idéologie partagée avec le pouvoir politique mène à l’établissement de règles du jeu plus favorables à la maximisation des profits du pouvoir économique en place et au contraire à une résistance envers les règles qui entraveraient cette maximisation.

Ainsi, les règles prises par le pouvoir politique, influencées de la sorte par le pouvoir économique, et la manière dont elles sont appliquées, sont largement favorables à la génération de profits à court terme pour les acteurs du pouvoir économique en place.

Le pouvoir médiatique

Le pouvoir médiatique, souvent présenté comme un contre-pouvoir, décide des grands sujets à soulever ou non, à aborder ou non dans la société, et de la manière de les développer. Il s’agit des grands médias privés ou publics, nationaux ou régionaux, qui utilisent les canaux de la presse, de la radio, la télévision ou Internet.

Les grands médias sont possédés par l’Etat (France TV, Radio France…), et le reste est contrôlé en large majorité par de grands actionnaires (les fameux « 10 milliardaires qui détiennent 90% des médias français« , voir la carte des possessions des grands médias français pour un peu plus de détail).

Ils sont financés par la publicité, et certains en sont vitalement dépendants : environ 70% du chiffre d’affaires pour TF1, 15 % du chiffre d’affaire de Libération, et quelques pourcents à peine pour France Télévision. La logique financière est la suivante : les entreprises possédées par le pouvoir économique achètent de l’espace publicitaire disponible sur les médias, et participent par ce biais à les financer. Les médias sont donc, par ce biais, plus ou moins dépendants du pouvoir économique pour vivre.

Une autre partie de leur financement provient de l’Etat, soit directement pour les médias publics soit via des aides pour les médias privés (moins de 20% pour Libération).

Enfin, une dernière partie provient des ventes et abonnements, c’est-à-dire du lecteur/téléspectateur/consommateur final du média.

Comme on peut s’y attendre au vu de l’état des possessions des grands médias, et de leurs sources de revenus, les grands médias sont contrôlés, et dépendent en grande partie du pouvoir économique. Il n’est donc pas surprenant qu’ils représentent principalement les intérêts communs du pouvoir économique et politique, et prennent un point de vue idéologique qui leur est favorable. Ils vont ainsi soulever les sujets que ces acteurs trouvent important de soulever dans la société, éviter ceux que ces acteurs préfèrent éviter, et prendre un angle de traitement de ces sujets qui leur est favorable.

Les outils utilisés à cette fin sont :

- la sélection de sujets qui ne remettent pas en cause le pouvoir économique : les divertissements bien sûr, mais aussi des sujets sérieux « de société », scientifiques, historiques, culturels, tant qu’ils ne permettent pas de comprendre globalement et clairement le pouvoir économique et les systèmes sur lequel il s’appuie (notamment, le pouvoir médiatique n’aborde que très rarement le sujet de son propre fonctionnement).

- le choix de l’angle des sujets : si le sujet est effectivement un sujet qui parle de l’économie directement, ou indirectement par ses effets induits, l’angle est bien souvent du point de vue du pouvoir économique, et pas du point de vue (éventuel) de ceux qui en souffrent, le contredisent, le subissent, ou proposent de le faire changer substantiellement. Par exemple, le temps de parole donné aux grévistes lors d’un mouvement social est significativement plus faible que celui donné à ceux qui subissent les conséquences négatives de la grève. Or les grévistes protestent bien souvent contre les décisions du pouvoir économique (gel des salaires, fermeture d’usine…), en souffrent, et le remettent en cause. De même, les sujets écologiques qui remettent en cause le pouvoir économique sont traités de manière simpliste et manichéenne dans les médias si bien que les sujets de fond ne sont pas abordés sérieusement, ne fournissant pas au téléspectateur les armes intellectuelles pour s’en faire son propre avis.

Là aussi il s’agit d’un premier ordre, car les grands médias glissent régulièrement quelques sujets au Journal Télévisé, quelques articles, voire quelques émissions, qui choisissent effectivement des sujets et des angles qui permettent de mieux comprendre, voire remettent en cause, le pouvoir économique (citons par exemple la fameuse émission Cash Investigation). Par contre, sur 100 sujets tirés au hasard sur ces médias, une large majorité répond à ce que je viens d’énoncer : pris ensembles, ils ne permettent pas de réfléchir au pouvoir économique de manière critique et nuancée (l’exercice a été mené par des chercheurs sur les médias américains, et est régulièrement fait par le site Acrimed en France). La pluralité peut donc être grande lorsqu’on ne parle pas de pouvoir économique, mais beaucoup plus faible dans le cas contraire. Par exemple une grande diversité de points de vue est exprimée sur les sujets de société : mariage gay, immigration, religion et laïcité, etc., mais sur les sujets économiques comme la dette publique, l’inflation, l’Union Européenne, la libre circulation des biens et des capitaux, les taxes aux frontières, la décroissance du temps de travail, la décroissance de la consommation, etc., la diversité est faible et les débats souvent caricaturaux.

A cela s’ajoute le fait que les médias, y compris publics, sont soumis à l’injonction de rentabilité, qui est elle-même définie par la mesure de l’audimat car elle permet de donner sa valeur à la publicité (un grand audimat permet d’attirer des annonceurs publicitaires qui sont prêts à payer cher l’espace publicitaire). Vous remarquerez que cette logique ne devrait pas valoir lorsque la publicité est minoritaire dans les sources de financement, comme pour France TV. Cependant l’idéologie de l’audimat comme indicateur unique est largement intégrée chez les journalistes des grands médias, qui passent de manière fluide du privé au public et vice versa. La course à l’audimat justifie un traitement simpliste et rapide des sujets, si bien que les sujets touchant au pouvoir économique, parfois complexes, ne peuvent pas être sérieusement traités. Petit test, savez-vous répondre sérieusement aux questions suivantes : en quoi l’inflation est-elle dangereuse, ou pas ? En quoi la dette publique est-elle un problème, ou pas ? En quoi est-il désirable, ou pas, de transformer le système de retraites existant ? Peut-on interdire les licenciements et pourquoi ? Le secteur public est-il plus, ou moins efficace que le secteur privé ? Qui pilote la planche à billets, et peut-on la mobiliser pour réaliser une transition écologique ? En quoi une décroissance économique organisée en France mènerait, ou non, à devenir vassal des autres puissances mondiales ?

Ainsi, concrètement, les grands médias n’ont pas besoin de recourir à la censure ou aux fake news pour représenter et soutenir le pouvoir économique. Par contre, il faut que ses agents (les journalistes) partagent les mêmes intérêts que ce pouvoir, ou soient en large partie alignés idéologiquement avec ce pouvoir, afin qu’ils soient peu critiques à son égard. Cela s’opère assez naturellement (et donc discrètement) via les processus de formation et de recrutement des journalistes qui accèdent à ces grands médias, dont on s’assure que l’idéologie est proche de celle du pouvoir économique (le libéralisme économique est la seule alternative viable), mais aussi, au cours de leur carrière, via des liens personnels créés avec les pouvoirs politique et économique, qui permet aux agents de ces trois pouvoirs de partager des intérêts similaires.

Le « pouvoir populaire ».

J’ai également adjoint au pouvoir une composante « secondaire » : le « pouvoir populaire ».

Le peuple d’une Nation est multiple, composite, si bien que les politiciens le récupèrent à leur guise : le peuple penserait comme eux. Ma définition réduit le peuple à sa composante de contre-pouvoir, c’est-à-dire à sa capacité à influer effectivement sur les grandes décisions de société qui sont prises. Celui-ci dispose d’un certain nombre d’outils qui lui permettent de former un contre-pouvoir effectif (et c’est heureux, car nous sommes en démocratie après tout). On peut ainsi citer le vote, l’interpellation de nos élus par courrier, mails etc., la prise de parole et l’expression d’idées en privé et dans les lieux publics, sur les réseaux sociaux, dans les petits médias dits « alternatifs », et plus rarement dans les grands médias, les pétitions, les manifestations, les grèves, voire des actes illégaux comme la dégradation de matériel (graffitis, affichages illégaux, casse…), ou les violences.

Par la suite, je mettrai les petits médias alternatifs dans cette composante du pouvoir plutôt que dans le pouvoir médiatique, pour plus d’efficacité dans mes raisonnements. Il s’agit des chaînes type Youtube, des blogs, et des médias possédés et financés seulement, ou en large majorité, par leur lectorat.

Le peuple peut plus ou moins s’organiser collectivement pour peser dans les décisions économiques et politiques, et dans les représentations médiatiques, par exemple via des syndicats, des associations, voire des partis politiques, ou alors à titre individuel. Pour que ce contre-pouvoir soit effectif, il faut qu’il dispose de moyens humains (du temps disponible), techniques et financiers pour s’organiser.

En résulte un pouvoir qui vise la maximisation des profits du pouvoir économique

Le pouvoir défini par l’interaction entre ces 4 composantes s’auto-organise avant tout de manière à ce que les grands actionnaires puissent accumuler, et même maximiser, les profits à court-terme. Il ne s’agit pas forcément de décisions concertées par un petit groupe de gens, mais plutôt d’une organisation qui émerge d’elle-même (on parle de phénomène d’émergence), car les différents agents du pouvoir économique partagent des intérêts communs (maximiser leurs profits), une même culture et une même idéologie qu’on pourrait résumer par la formule « la maximisation de nos profits à court-terme est bonne pour la société dans son ensemble ». Cela les amène, sur certains sujets économiques, à « pousser dans le même sens » auprès du pouvoir politique et médiatique, parfois de manière concertée via des associations, parfois non. La résultante de leurs pressions individuelles peut alors s’interpréter simplement sur ces sujets comme si un agent unique « pouvoir économique » décidait.

Le pouvoir politique, influencé par le pouvoir économique et partageant son idéologie, prend des décisions qui sont largement favorables à la maximisation des profits du pouvoir économique. Cet état de fait n’est pas inéluctables, car le pouvoir politique est également influencé par le contre-pouvoir populaire, via les élections (la volonté de se faire réélire), mais également via l’ensemble des outils que le contre-pouvoir populaire peut mobiliser. Actuellement (depuis les années 1980 et le « tournant libéral »), on constate que ces contre-pouvoirs sont moins puissants que le pouvoir économique.

Le pouvoir médiatique est structurellement lié au pouvoir économique, et, au premier ordre, représente les intérêts de ce pouvoir. De plus, en ne fournissant pas les clés de compréhension critiques à leurs lecteurs/ téléspectateurs au sujet du pouvoir en place et de son fonctionnement, en présentant des débats complexes comme simples et déjà tranchés, participe de fait à la stabilité et au bon fonctionnement à court-terme du pouvoir, dans son objectif de maximisation des profits pour le pouvoir économique. Cela se fait cependant, d’après moi, au détriment de la légitimité à long-terme de ce pouvoir, qui est déjà en train de s’effriter pour cause d’incohérence entre les représentations de la réalité présentées dans les grands médias et le vécu des gens. Par exemple, l’Union Européenne est régulièrement présentée dans les grands médias comme la maison idéale de la prospérité de ses Etats Membres (qu’il faudrait certes réaménager un peu, mais n’en pas changer ni les fondations ni les murs), vision en contradiction avec la réalité vécue par un nombre grandissant de Français. En ce moment, le développement de la technologie 5G est essentiellement présenté par les grands médias et le pouvoir politique sous un angle positif, et comme une absolue nécessité à laquelle il ne faudrait pas même réfléchir, vision en contradiction avec celle des Français, qui se posent beaucoup plus de questions à ce sujet (ceux tirés au sort pour la Convention Citoyenne pour le Climat se sont même positionnés contre le développement de la 5G) .

Le contre-pouvoir du peuple, lui, peut porter toutes sortes de revendications, tenant plus ou moins compte de l’intérêt général, plus ou moins compte du long-terme, et étant plus ou moins antagoniste avec les intérêts du pouvoir économique. Ce contre-pouvoir s’exprime peu à l’heure actuelle dans les pays développés, si bien que les outils et les objectifs du pouvoir économique apparaissent clairement. Cette apparente faiblesse du contre-pouvoir populaire peut s’expliquer par plusieurs raisons, qu’il conviendrait de détailler : représentation historiquement forte des classes moyennes qui vivent encore confortablement, ont un patrimoine (certes modeste) à perdre, et pensent ainsi partager des intérêts communs avec le pouvoir économique ; effets du pouvoir médiatique sur les 30 dernières années par un discours associant la peur à toute proposition de changement, notamment alimenté par la chute du contre-modèle communiste ; politiques de management dans les entreprises favorisant une vision individuelle du mérite et de la progression de carrière, etc. Cela a d’ailleurs fameusement fait dire à Warren Buffet (membre éminent du pouvoir économique américain) que la guerre des classes existait et que sa classe à lui [le pouvoir économique] était en train de la gagner.

Si j’ai gardé cette définition du pouvoir, c’est qu’elle me semble être la plus efficace pour comprendre la marche de notre société actuelle. En d’autres termes, c’est celle qui me semble expliquer le mieux ce que j’observe en France et dans le Monde actuel via les différents médias que je regarde, grands médias (BFM, TF1, CNEWS, Le Monde, Les Echos, Marianne, France Inter, France Culture…) comme médias alternatifs.

Cette définition n’est pas intemporelle : il va de soi, par exemple, que le pouvoir sous l’Ancien régime n’était pas composé de la même manière. D’autre part, cette définition ne vaut que pour les pouvoirs capitalistes, dans lesquels des actionnaires privés possèdent les entreprises. D’évidence, le pouvoir n’était pas composé ainsi dans l’URSS, dont l’économie était communiste. De plus, je parle bien des pouvoirs capitalistes, car chaque pays capitaliste a ses spécificités, bien que les quatre composantes y sont toujours présentes et s’y articulent largement dans le même sens.

Cette définition me permet, dans le post suivant, d’aborder le comportement du pouvoir capitaliste dans différentes conditions d’accès à la ressource énergétique, absolument cruciale dans nos économies.

WordPress:

J'aime chargement…